Hanacaraka: Bukan Sekadar Aksara, Menguak Filosofi dan Kekuatan Mantra Jawa Kuno

Indonesia, dengan segala kekayaan budayanya, adalah mozaik tak berhingga dari tradisi, kepercayaan, dan kearifan lokal yang telah diwariskan lintas generasi. Di antara permata-permata budaya tersebut, Pulau Jawa berdiri tegak dengan warisan adiluhung yang kerap mengundang decak kagum, salah satunya adalah Hanacaraka. Bagi banyak orang, Hanacaraka hanyalah sekumpulan aksara kuno yang digunakan untuk menulis bahasa Jawa. Namun, bagi mereka yang mendalami lebih jauh, Hanacaraka jauh melampaui fungsi linguistiknya. Ia adalah sebuah cerminan filosofi hidup, sebuah petuah luhur, bahkan dipercaya sebagai mantra Jawa yang menyimpan kekuatan dan panduan spiritual.

Dalam artikel ini, kita akan menyelami lebih dalam Hanacaraka, bukan hanya sebagai sistem penulisan, tetapi sebagai sebuah kearifan yang mengalir dalam nadi kebudayaan Jawa. Kita akan menyingkap mengapa susunan 20 aksara ini dianggap memiliki kekuatan spiritual, bagaimana ia merefleksikan perjalanan hidup manusia, dan mengapa ia tetap relevan sebagai sumber inspirasi di era modern ini.

Menjelajahi Akar Hanacaraka: Sejarah dan Maknanya yang Tersurat

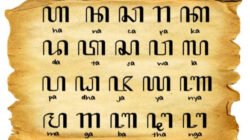

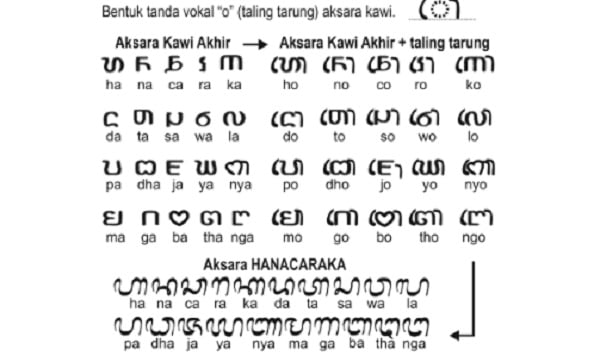

Sebelum kita melangkah lebih jauh ke ranah spiritual, mari kita pahami dulu apa itu Hanacaraka. Hanacaraka, atau yang juga dikenal sebagai Aksara Jawa atau Carakan, adalah salah satu sistem penulisan tradisional yang digunakan untuk menulis bahasa Jawa dan beberapa bahasa daerah lainnya seperti Sunda dan Bali pada masa lampau. Aksara ini merupakan turunan dari aksara Brahmi melalui aksara Kawi, dan telah digunakan setidaknya sejak abad ke-8 Masehi.

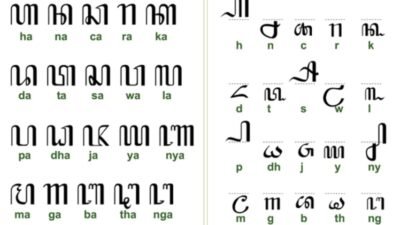

Secara fisik, Hanacaraka terdiri dari 20 aksara dasar (nglegena), yang masing-masing merepresentasikan satu suku kata. Keunikan Hanacaraka tidak hanya terletak pada bentuknya yang indah dan artistik, tetapi juga pada sistem penulisannya yang memiliki berbagai sandhangan (vokal, konsonan, atau tanda baca) untuk memodifikasi bunyi dasar aksara.

Legenda Aji Saka: Kisah di Balik Lahirnya Aksara Jawa

Popularitas Hanacaraka tak lepas dari kisah legenda Aji Saka yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Jawa. Meskipun legenda ini lebih bersifat mitos daripada catatan sejarah faktual, ia memberikan konteks budaya dan filosofis yang mendalam tentang asal-usul aksara ini.

Konon, Aji Saka adalah seorang pangeran dari tanah Jambudwipa (India) yang datang ke Tanah Jawa untuk membebaskan rakyat dari tirani Prabu Dewata Cengkar, seorang raja kanibal yang kejam. Sebelum berangkat, Aji Saka meninggalkan dua orang abdinya yang sangat setia, Dora dan Sembada, untuk menjaga keris pusakanya. Ia berpesan agar keris itu tidak diserahkan kepada siapapun kecuali dirinya sendiri.

Singkat cerita, Aji Saka berhasil mengalahkan Prabu Dewata Cengkar dan menjadi raja baru di Medang Kamulan. Suatu hari, ia mengutus Dora untuk mengambil kerisnya dari Sembada. Namun, Sembada yang memegang teguh pesan tuannya menolak memberikan keris itu kepada Dora. Terjadilah pertarungan sengit antara dua abdi setia itu, yang berakhir dengan kematian keduanya.

Ketika Aji Saka mengetahui tragedi ini, ia sangat sedih dan menyesal. Untuk mengenang kesetiaan kedua abdinya, serta sebagai pengingat akan tragedi dan kearifan hidup, Aji Saka menciptakan 20 aksara Hanacaraka. Setiap aksara tidak hanya melambangkan bunyi, tetapi juga menyimpan narasi dan filosofi yang mendalam.

Melampaui Tinta dan Kertas: Filosofi di Balik Setiap Aksara

Inilah inti dari mengapa Hanacaraka dianggap lebih dari sekadar aksara; ia adalah sebuah mantra, sebuah panduan hidup. Susunan 20 aksara dasar Hanacaraka tidaklah acak, melainkan tersusun dalam sebuah rangkaian yang memiliki makna filosofis mendalam, menggambarkan perjalanan hidup manusia dari awal hingga akhir, dari kelahiran hingga kematian, dan kembali pada asal.

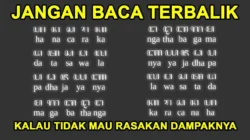

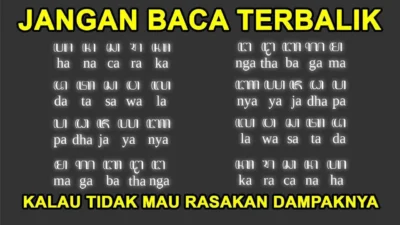

Aksara-aksara ini dibagi menjadi empat baris atau empat pangkon (kelompok), yang masing-masing terdiri dari lima aksara:

- Hana Caraka

- Data Sawala

- Padha Jayanya

- Maga Bathanga

Mari kita bedah makna filosofis di balik setiap kelompok ini:

1. Hana Caraka (Ada Utusan)

- Ha (Hana): Ada, eksistensi, permulaan. Ini melambangkan adanya kehidupan, adanya keberadaan.

- Na (Nacipta): Niat, kehendak, cita-cita. Menggambarkan adanya niat atau kehendak untuk memulai sesuatu.

- Ca (Cipta): Cipta, rasa, karsa. Menggambarkan adanya penciptaan, adanya perasaan dan kehendak yang mendasari tindakan.

- Ra (Rasa): Rasa, perasaan, getaran. Menggambarkan adanya pengalaman emosional dan spiritual.

- Ka (Karsa): Karsa, kehendak, perbuatan. Menggambarkan adanya perbuatan yang dilakukan.

Makna Filosofis: Kelompok “Hana Caraka” ini mengisahkan tentang permulaan atau awal kehidupan. Ia berbicara tentang adanya utusan (sering dikaitkan dengan Dora dan Sembada dalam legenda Aji Saka), yang bisa dimaknai sebagai “ada cipta, ada rasa, ada karsa.” Ini adalah awal mula sebuah niat, sebuah keinginan, yang kemudian diwujudkan melalui perbuatan. Ini adalah representasi dari titik awal sebuah perjalanan, adanya eksistensi dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam konteks spiritual, ini bisa diartikan sebagai awal dari kesadaran, niat baik, dan langkah pertama dalam perjalanan spiritual.

2. Data Sawala (Saling Berbeda Pendapat / Berselisih)

- Da (Dadi): Jadi, terjadi, menjadi. Menggambarkan terjadinya sesuatu.

- Ta (Tansah): Selalu, terus-menerus. Menggambarkan kontinuitas.

- Sa (Sabar): Sabar, menerima. Menggambarkan sikap dalam menghadapi tantangan.

- Wa (Wani): Berani, siap. Menggambarkan keberanian.

- La (Lali): Lupa, alpa. Menggambarkan kelalaian atau kekhilafan.

Makna Filosofis: Kelompok “Data Sawala” melambangkan adanya konflik, perselisihan, atau perbedaan pendapat. Setelah ada permulaan, akan selalu ada rintangan, tantangan, dan gesekan dalam hidup. Ini adalah fase di mana manusia dihadapkan pada pilihan, pada cobaan, pada godaan. “Dadi tansah sabar wani lali” dapat diartikan “terjadi selalu sabar berani lupa” – sebuah pengingat bahwa dalam menghadapi masalah, diperlukan kesabaran, keberanian, namun juga kewaspadaan agar tidak terjerumus pada kelalaian atau kesombongan. Ini adalah fase perjuangan, ujian, dan pembelajaran.

3. Padha Jayanya (Sama-sama Sakti / Sama-sama Menang)

- Pa (Papan): Tempat, posisi. Menggambarkan kedudukan atau posisi.

- Dha (Dhewe): Sendiri, mandiri. Menggambarkan kemandirian.

- Ja (Jaya): Menang, berjaya. Menggambarkan kemenangan atau keberhasilan.

- Ya (Yakin): Yakin, percaya. Menggambarkan keyakinan atau kepercayaan.

- Nya (Nyata): Nyata, terwujud. Menggambarkan perwujudan atau kenyataan.

Makna Filosofis: “Padha Jayanya” menceritakan tentang hasil dari perjuangan, yakni kemenangan atau keberhasilan yang setara. Setelah melewati berbagai konflik dan rintangan, akan tiba saatnya mencapai titik keseimbangan, kedamaian, atau keberhasilan. “Papan dhewe jaya yakin nyata” bisa diartikan “tempat sendiri berjaya yakin nyata” – menunjukkan bahwa dengan keyakinan dan kemandirian, seseorang akan mencapai kemenangan yang nyata. Ini adalah fase di mana harmoni ditemukan, di mana dua kekuatan yang bertikai (seperti Dora dan Sembada) akhirnya mencapai titik setara, atau di mana manusia menemukan keseimbangan dalam dirinya setelah melalui berbagai ujian. Ini juga bisa diartikan sebagai pencapaian kebijaksanaan atau pencerahan.

4. Maga Bathanga (Keduanya Mati / Menjadi Bangkai)

- Ma (Mati): Mati, akhir. Menggambarkan kematian atau akhir dari sesuatu.

- Ga (Gagah): Gagah, perkasa. Menggambarkan kekuatan atau keperkasaan.

- Ba (Bebas): Bebas, merdeka. Menggambarkan kebebasan atau kemerdekaan.

- Tha (Thukul): Tumbuh, muncul. Menggambarkan pertumbuhan atau kemunculan kembali.

- Nga (Ngawe): Menggapai, memanggil. Menggambarkan panggilan atau upaya menggapai.

Makna Filosofis: Kelompok terakhir ini, “Maga Bathanga,” melambangkan akhir dari segalanya, yaitu kematian atau kepunahan. Namun, dalam filosofi Jawa, kematian bukanlah akhir yang mutlak, melainkan bagian dari siklus kehidupan. “Mati gagah bebas thukul ngawe” bisa diartikan “mati gagah bebas tumbuh menggapai” – bahwa kematian adalah pembebasan, dan dari kematian akan muncul kembali kehidupan baru atau pemahaman baru. Ini adalah pengingat akan kefanaan hidup, bahwa semua yang ada di dunia ini akan kembali pada asalnya. Namun, juga ada pesan tentang keberanian dalam menghadapi kematian dan siklus reinkarnasi atau keabadian jiwa. Ini adalah fase refleksi, penerimaan, dan persiapan untuk “pulang” atau transisi ke fase berikutnya.

Hanacaraka sebagai Cermin Ajaran Luhur Jawa

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa Hanacaraka bukan sekadar deretan huruf mati. Ia adalah sebuah narasi utuh tentang perjalanan eksistensi manusia, sebuah siklus yang mengajarkan tentang:

- Awal dan Niat: Setiap tindakan bermula dari niat.

- Perjuangan dan Ujian: Hidup penuh dengan tantangan yang harus dihadapi dengan kesabaran dan keberanian.

- Keseimbangan dan Kemenangan: Setelah badai, pasti ada pelangi. Keseimbangan adalah kunci menuju kedamaian.

- Kefanaan dan Kelahiran Kembali: Semua akan berakhir, namun ada siklus baru yang menanti, atau pembebasan spiritual.

Filosofi Hanacaraka ini sejalan dengan berbagai ajaran luhur Jawa lainnya yang mengedepankan harmoni, keseimbangan, mikul dhuwur mendhem jero (menjunjung tinggi leluhur dan mengubur dalam-dalam aibnya), serta konsep sangkan paraning dumadi (asal-usul dan tujuan akhir kehidupan). Dengan mempelajari dan memahami Hanacaraka, seseorang seolah diingatkan akan hakikat dirinya, posisi di alam semesta, dan tujuan hidup yang sesungguhnya.

Kekuatan Kata dan Getaran Semesta: Mengapa Hanacaraka Disebut Mantra?

Pertanyaan kunci yang mungkin muncul adalah: mengapa Hanacaraka disebut sebagai mantra? Dalam pemahaman populer, mantra seringkali dikaitkan dengan serangkaian kata atau frasa yang diucapkan berulang kali dengan tujuan spiritual atau magis tertentu. Hanacaraka memang tidak selalu diucapkan sebagai jampi-jampi. Namun, konsep “mantra” dalam konteks ini bisa dimaknai lebih luas.

- Kekuatan Filosofis sebagai Penuntun: Mantra adalah sarana untuk memusatkan pikiran dan hati pada suatu kebenaran. Hanacaraka, dengan filosofi mendalamnya, berfungsi sebagai penuntun moral dan spiritual. Ketika seseorang menghafal, menulis, atau merenungkan makna Hanacaraka, ia sedang melakukan semacam meditasi filosofis. Setiap aksara dan rangkaiannya adalah pengingat akan prinsip-prinsip hidup yang luhur. Ini adalah “mantra” dalam artian kata-kata yang membentuk kerangka berpikir dan bertindak.

- Transmisi Pengetahuan Spiritual: Dalam tradisi Jawa, pengetahuan seringkali disampaikan melalui simbol dan metafora. Hanacaraka adalah salah satu simbol kuat yang digunakan untuk mentransmisikan ajaran spiritual dan etika secara turun-temurun. Mempelajari Hanacaraka adalah upaya untuk memahami kearifan leluhur, yang dalam dirinya sendiri merupakan sebuah laku (praktik spiritual).

- Vibrasi dan Niat: Setiap bahasa dan aksara diyakini memiliki vibrasinya sendiri. Dalam spiritualitas Jawa, niat yang kuat saat mengucapkan atau menuliskan sesuatu dapat memberikan energi. Meskipun Hanacaraka tidak selalu diucapkan sebagai “doa” dalam artian harfiah, pemahaman dan penghayatan akan maknanya dapat menciptakan niat positif dan energi spiritual yang memandu individu. Ini adalah “mantra” yang bekerja pada level kesadaran dan bawah sadar.

- Simbolisme Universal: Kisah Aji Saka yang melatarbelakangi Hanacaraka adalah kisah universal tentang kesetiaan, konflik, pengorbanan, dan kebijaksanaan. Mantra seringkali berakar pada narasi-narasi arketipe yang resonan dengan pengalaman manusia. Hanacaraka, dengan narasi filosofisnya, berfungsi sebagai pengingat akan siklus hidup yang universal ini.

Oleh karena itu, Hanacaraka adalah mantra bukan dalam arti magis yang instan, melainkan sebagai sebuah sistem filosofis yang kuat, yang bila direnungkan dan dipahami, dapat membimbing individu menuju kehidupan yang lebih bermakna, harmonis, dan spiritual. Ia adalah mantra kehidupan yang mengajarkan kita untuk memahami diri sendiri, menghadapi tantangan, mencari keseimbangan, dan menerima siklus alami alam semesta.

Relevansi Hanacaraka di Era Modern

Di tengah gempuran modernisasi dan globalisasi, warisan seperti Hanacaraka seringkali dihadapkan pada tantangan untuk tetap relevan. Namun, kearifan yang terkandung di dalamnya bersifat abadi dan lintas zaman.

- Identitas Budaya: Hanacaraka adalah bagian tak terpisahkan dari identitas Jawa. Mempelajarinya adalah cara untuk melestarikan dan menghargai akar budaya kita.

- Sumber Inspirasi: Filosofi Hanacaraka dapat menjadi sumber inspirasi bagi mereka yang mencari makna hidup, panduan moral, atau sekadar ingin memahami lebih dalam tentang kebijaksanaan Timur.

- Pengembangan Diri: Merenungkan makna Hanacaraka dapat membantu dalam pengembangan diri, melatih kesabaran, keberanian, dan kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai situasi hidup.

- Pendidikan Karakter: Ajaran-ajaran yang terkandung dalam Hanacaraka dapat diintegrasikan dalam pendidikan karakter untuk membentuk generasi muda yang memiliki nilai-nilai luhur.

Banyak upaya dilakukan untuk menjaga Hanacaraka tetap hidup, mulai dari memasukkannya dalam kurikulum sekolah, menciptakan aplikasi belajar aksara Jawa, hingga menggunakannya dalam desain modern dan seni kontemporer. Ini menunjukkan bahwa Hanacaraka bukanlah relik masa lalu yang beku, melainkan warisan hidup yang terus beradaptasi dan memberikan manfaat.

Penutup: Merangkul Kebijaksanaan Leluhur

Hanacaraka, dengan segala keindahan bentuk dan kedalaman maknanya, adalah sebuah harta karun budaya yang tak ternilai harganya. Ia bukan hanya sekumpulan aksara yang indah, melainkan sebuah mahakarya filosofis yang merekam perjalanan hidup manusia, dari niat awal hingga kembali ke keabadian. Lebih dari itu, ia adalah “mantra” Jawa yang membimbing kita untuk memahami siklus kehidupan, menghadapi tantangan dengan bijaksana, dan menemukan harmoni di tengah keberagaman.

Memahami Hanacaraka berarti membuka gerbang menuju kebijaksanaan leluhur, sebuah kearifan yang relevan di setiap zaman. Mari kita terus menjaga, mempelajari, dan menyebarkan cahaya Hanacaraka, agar warisan agung ini tetap bersinar, menjadi penuntun bagi generasi kini dan nanti, mengingatkan kita bahwa di balik setiap bentuk dan bunyi, ada makna yang menunggu untuk diselami.