>

Menguak Jejak Leluhur: Sejarah Hanacaraka, Aksara Jawa Warisan Nusantara yang Tak Lekang Dimakan Zaman

Di tengah hiruk pikuk modernisasi dan serbuan aksara Latin yang mendominasi, tersembunyi sebuah warisan adiluhung yang tak hanya merekam sejarah, tetapi juga menyimpan filosofi mendalam. Ia adalah Hanacaraka, atau yang lebih akrab kita kenal sebagai Aksara Jawa. Lebih dari sekadar deretan huruf, Hanacaraka adalah denyut nadi budaya Jawa, jembatan menuju masa lalu, dan cerminan kearifan lokal yang patut kita kenang, pelajari, dan lestarikan.

Mari kita menyelami perjalanan panjang aksara ini, dari akar-akarnya yang jauh di negeri India hingga menjadi salah satu pilar peradaban Nusantara.

Apa Itu Hanacaraka? Lebih dari Sekadar Abjad

Bagi sebagian orang, Hanacaraka mungkin hanya terlihat seperti coretan-coretan rumit. Namun, bagi masyarakat Jawa, ia adalah identitas, kebanggaan, dan penjaga nilai-nilai luhur. Secara harfiah, "Hanacaraka" diambil dari empat suku kata pertama dalam urutan dasar aksara ini: Ha, Na, Ca, Ra, Ka.

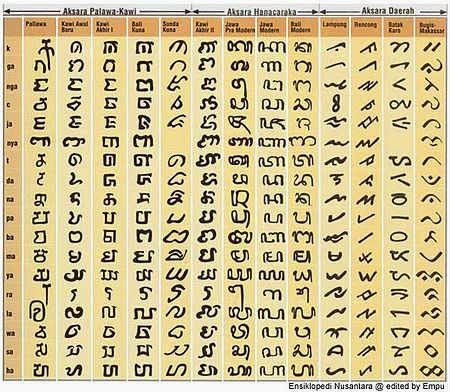

Aksara Jawa adalah sistem penulisan tradisional yang digunakan untuk menulis bahasa Jawa dan beberapa bahasa daerah lainnya di Nusantara. Ia termasuk dalam keluarga aksara Brahmi, sebuah rumpun aksara yang berasal dari India dan menyebar ke seluruh Asia Tenggara. Keunikan Hanacaraka terletak pada bentuknya yang lentur, melengkung, dan penuh estetika, mencerminkan kehalusan budi pekerti masyarakat Jawa.

Jejak Awal: Dari Tanah India ke Bumi Nusantara

Perjalanan Hanacaraka bukanlah perjalanan singkat. Akarnya membentang jauh hingga ke daratan India, sebuah benua yang dikenal sebagai "ibu" bagi banyak aksara di Asia.

1. Aksara Brahmi: Sang Nenek Moyang

Semuanya bermula dari Aksara Brahmi di India kuno, sekitar abad ke-3 SM. Aksara ini adalah cikal bakal hampir semua aksara di Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Tibet. Dengan masuknya agama Hindu dan Buddha ke Nusantara melalui jalur perdagangan dan penyebaran ajaran, para pedagang dan biksu membawa serta sistem penulisan ini.

2. Aksara Pallawa: Gerbang Menuju Nusantara

Dari Brahmi, berkembanglah berbagai varian regional. Salah satu yang paling berpengaruh bagi Nusantara adalah Aksara Pallawa, yang berasal dari India Selatan. Aksara ini tiba di kepulauan kita sekitar abad ke-4 Masehi. Bukti keberadaannya dapat kita lihat pada Prasasti Yupa di Kutai, Kalimantan Timur, yang merupakan peninggalan tertua dengan aksara Pallawa di Indonesia. Aksara Pallawa digunakan untuk menuliskan bahasa Sanskerta, bahasa suci dalam agama Hindu dan Buddha.

3. Aksara Kawi: Lahirnya Identitas Lokal

Seiring berjalannya waktu, aksara Pallawa mulai beradaptasi dengan lidah dan kebutuhan masyarakat Nusantara. Sekitar abad ke-8 Masehi, lahirlah Aksara Kawi (sering disebut juga Aksara Jawa Kuno). Aksara Kawi adalah aksara pertama yang benar-benar "lokal" di Jawa dan Sumatra. Bentuknya mulai menunjukkan ciri khas yang berbeda dari Pallawa, lebih ramping dan artistik.

Prasasti-prasasti penting seperti Prasasti Dinoyo (760 M) dan Prasasti Mantyasih (907 M) adalah saksi bisu penggunaan Aksara Kawi pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram Kuno. Aksara Kawi digunakan untuk menuliskan naskah-naskah sastra klasik seperti Kakawin Ramayana, Arjunawiwaha, dan Sutasoma, yang menjadi fondasi kekayaan sastra Jawa.

4. Aksara Jawa Baru: Hanacaraka yang Kita Kenal

Dari Aksara Kawi, secara bertahap berkembanglah Aksara Jawa Baru atau yang kini kita kenal sebagai Hanacaraka. Proses transisi ini berlangsung selama berabad-abad, puncaknya terjadi pada masa Kerajaan Majapahit dan kemudian distandarisasi secara signifikan pada masa Kerajaan Mataram Islam sekitar abad ke-16 hingga ke-19.

Perubahan ini mencakup penyederhanaan bentuk, penambahan beberapa tanda baca, dan standarisasi sistem penulisan yang lebih terstruktur. Inilah era ketika Hanacaraka menjadi aksara yang dominan dan digunakan secara luas di tanah Jawa.

Masa Keemasan Hanacaraka: Pilar Peradaban Jawa

Pada masa kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit dan Mataram, Hanacaraka mencapai puncak kejayaannya. Ia tidak hanya digunakan untuk urusan kenegaraan, tetapi juga menjadi medium utama dalam berbagai aspek kehidupan:

- Administrasi dan Hukum: Dokumen-dokumen resmi kerajaan, surat-menyurat antaradipati, hingga catatan hukum ditulis menggunakan Hanacaraka.

- Keagamaan: Kitab-kitab suci, ajaran moral, dan teks-teks keagamaan, baik Hindu, Buddha, maupun Islam, diabadikan dalam aksara ini.

- Sastra dan Filsafat: Karya-karya sastra adiluhung seperti Serat Centhini, Wedhatama, dan Babad Tanah Jawi, yang kaya akan nilai-nilai filosofis dan etika Jawa, ditulis dalam Hanacaraka. Ini menunjukkan kemampuannya dalam mengungkapkan pemikiran yang kompleks dan mendalam.

- Pendidikan: Hanacaraka menjadi aksara wajib yang diajarkan di pesantren-pesantren dan lingkungan keraton, menjadikannya kunci untuk memahami ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Keindahan dan kerumitan Hanacaraka juga mendorong perkembangan seni kaligrafi. Para pujangga dan seniman menciptakan karya-karya indah dengan goresan Hanacaraka, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari estetika Jawa.

Filosofi di Balik Setiap Baris: Kisah dan Makna Hanacaraka

Hanacaraka bukan sekadar kumpulan huruf tanpa makna. Ada sebuah kisah populer yang sarat filosofi di balik susunan 20 aksara dasarnya:

Ha-Na-Ca-Ra-Ka

- Hana Caraka: Ada utusan (utusan Sang Pencipta, atau ksatria, atau sesuatu yang membawa pesan).

- Data Sawala: Saling bertengkar (perselisihan, konflik, ego manusia).

- Padha Jayanya: Sama-sama saktinya (masing-masing memiliki kekuatan, keunggulan).

- Maga Bathanga: Sama-sama mati (konsekuensi dari konflik, kehancuran, atau kembali ke asal).

Kisah ini sering dikaitkan dengan legenda Ajisaka, seorang pahlawan yang mengalahkan Dewata Cengkar. Namun, lebih dari sekadar legenda, urutan ini mengajarkan kita tentang siklus kehidupan: adanya permulaan, adanya konflik, adanya keseimbangan kekuatan, dan pada akhirnya, semua akan kembali pada hakikatnya. Ini adalah cerminan filosofi Jawa tentang sangkan paraning dumadi (asal-usul dan tujuan akhir kehidupan), tentang pentingnya harmoni, kerendahan hati, dan penguasaan diri.

Setiap baris Hanacaraka seolah membisikkan pesan moral, mengingatkan kita bahwa di balik setiap bentuk, ada makna yang lebih dalam.

Mengenal Struktur dan Sistem Penulisan Hanacaraka

Hanacaraka memiliki sistem penulisan yang unik dan terstruktur, berbeda dengan aksara Latin. Untuk memahami aksara ini, kita perlu mengenal beberapa komponen utamanya:

1. Aksara Legena (Aksara Dasar)

Ini adalah 20 huruf konsonan dasar yang memiliki vokal inheren ‘a’.

- Ha Na Ca Ra Ka

- Da Ta Sa Wa La

- Pa Dha Ja Ya Nya

- Ma Ga Ba Tha Nga

Setiap aksara ini adalah representasi dari sebuah suku kata, bukan hanya satu huruf konsonan.

2. Pasangan

Karena setiap aksara legena sudah memiliki vokal ‘a’, kita memerlukan "pasangan" untuk menghilangkan vokal inheren tersebut dan menyambungkan dua konsonan. Pasangan adalah bentuk khusus dari aksara legena yang dituliskan di bawah aksara sebelumnya. Misalnya, untuk menulis "anakku", kita akan menulis aksara ‘na’ dengan pasangan ‘ka’ di bawahnya, lalu ‘ku’.

3. Sandhangan (Tanda Vokal dan Tanda Lainnya)

Sandhangan adalah tanda-tanda yang diletakkan di atas, di bawah, di depan, atau di belakang aksara legena untuk mengubah bunyi vokal ‘a’ inheren menjadi ‘i’, ‘u’, ‘e’, ‘o’, atau untuk menambahkan konsonan tertentu (misalnya ‘r’, ‘ng’, ‘h’).

- Wulu (i): Di atas aksara.

- Suku (u): Di bawah aksara.

- Pepet (e/ə): Di atas aksara.

- Taling (é): Di depan aksara.

- Taling Tarung (o): Di depan dan di belakang aksara.

- Cecak (ng): Di atas aksara.

- Layar (r): Di atas aksara.

- Wignyan (h): Di belakang aksara.

- Pangkon: Untuk mematikan vokal pada aksara terakhir dalam sebuah kata.

4. Aksara Murda, Aksara Swara, Aksara Rekan, dan Angka Jawa

- Aksara Murda: Digunakan untuk menuliskan nama orang atau tempat yang dihormati, mirip dengan huruf kapital.

- Aksara Swara: Digunakan untuk menuliskan huruf vokal murni (A, I, U, E, O) pada kata serapan asing.

- Aksara Rekan: Digunakan untuk menuliskan huruf-huruf konsonan serapan dari bahasa asing (misalnya, f, z, sy, kh, gh).

- Angka Jawa: Sistem penulisan angka khusus yang juga memiliki bentuk unik.

Dengan kombinasi ini, Hanacaraka mampu mengekspresikan berbagai bunyi dan kata dalam bahasa Jawa dengan presisi dan keindahan.

Tantangan dan Kemunduran: Senja Kala Hanacaraka

Seiring berjalannya waktu, terutama sejak era kolonialisme, Hanacaraka mulai menghadapi tantangan besar.

1. Pengaruh Kolonialisme dan Latinisasi

Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan dan mempromosikan aksara Latin untuk keperluan administrasi, pendidikan, dan publikasi. Aksara Latin dianggap lebih efisien dan modern. Perlahan tapi pasti, penggunaan Hanacaraka mulai tergantikan.

2. Pendidikan dan Modernisasi

Sistem pendidikan formal yang diperkenalkan oleh Belanda menjadikan aksara Latin sebagai kurikulum utama. Generasi muda mulai terbiasa dengan Latin, sementara Hanacaraka hanya diajarkan sebagai muatan lokal atau di lingkungan terbatas. Setelah kemerdekaan Indonesia, aksara Latin menjadi aksara nasional, semakin menggeser posisi Hanacaraka.

3. Kompleksitas dan Era Digital

Bagi sebagian orang, Hanacaraka dianggap lebih rumit untuk dipelajari dan ditulis dibandingkan aksara Latin. Ditambah lagi, di era digital ini, ketersediaan keyboard dan font Hanacaraka masih terbatas, sehingga menghambat penggunaannya dalam komunikasi sehari-hari atau di media digital.

Akibatnya, banyak generasi muda Jawa yang kini tidak lagi mampu membaca, apalagi menulis, Hanacaraka. Warisan adiluhung ini terancam menjadi sekadar artefak sejarah.

Upaya Pelestarian dan Revitalisasi: Menghidupkan Kembali Lentera yang Meredup

Namun, harapan belum padam. Berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas budaya, maupun individu, terus berupaya melestarikan dan merevitalisasi Hanacaraka agar tidak punah ditelan zaman.

1. Pendidikan dan Kurikulum Lokal

Pemerintah daerah dan sekolah-sekolah di Jawa memasukkan Hanacaraka sebagai mata pelajaran wajib atau muatan lokal. Berbagai lokakarya dan kursus singkat juga sering diadakan untuk memperkenalkan aksara ini kepada masyarakat umum, khususnya anak-anak dan remaja.

2. Digitalisasi dan Teknologi

Para pegiat teknologi dan pemerhati budaya terus berupaya mengembangkan font Hanacaraka yang kompatibel dengan berbagai perangkat, aplikasi keyboard, hingga perangkat lunak penerjemah. Ini memungkinkan Hanacaraka untuk "hidup" di dunia digital, digunakan dalam desain grafis, website, atau bahkan media sosial.

3. Komunitas dan Komitmen Individu

Banyak komunitas pecinta aksara Jawa yang aktif mengadakan pertemuan, diskusi, pameran, dan lomba kaligrafi. Mereka adalah garda terdepan dalam menjaga semangat Hanacaraka tetap menyala. Beberapa seniman bahkan mengintegrasikan Hanacaraka ke dalam karya seni modern, fesyen, atau arsitektur, menunjukkan relevansinya yang tak lekang waktu.

4. Riset dan Dokumentasi

Penelitian terhadap naskah-naskah kuno beraksara Jawa terus dilakukan oleh para akademisi untuk menguak lebih banyak informasi tentang sejarah, sastra, dan filosofi yang terkandung di dalamnya. Dokumentasi yang baik adalah kunci untuk memastikan pengetahuan tentang Hanacaraka tidak hilang.

Mengapa Hanacaraka Penting Bagi Kita Hari Ini?

Mungkin ada yang bertanya, mengapa kita harus bersusah payah melestarikan aksara yang "sudah kuno" ini? Jawabannya lebih dari sekadar nostalgia:

- Identitas Budaya: Hanacaraka adalah bagian tak terpisahkan dari identitas dan jati diri bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Melestarikannya berarti menjaga akar budaya kita.

- Kearifan Lokal: Naskah-naskah kuno beraksara Jawa menyimpan kekayaan ilmu pengetahuan, etika, moral, dan filosofi hidup yang masih sangat relevan hingga kini. Dengan menguasai Hanacaraka, kita bisa langsung mengakses sumber kearifan tersebut.

- Estetika dan Seni: Bentuk Hanacaraka yang artistik adalah warisan seni yang tak ternilai. Mempelajarinya dapat melatih kepekaan estetika dan membuka pintu kreativitas baru.

- Peninggalan Sejarah: Hanacaraka adalah "kunci" untuk memahami sejarah peradaban Nusantara dari sudut pandang lokal, bukan hanya dari catatan kolonial.

- Pariwisata Budaya: Keunikan Hanacaraka dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi pariwisata budaya, menarik minat wisatawan untuk mempelajari lebih dalam tentang Indonesia.

Penutup: Sebuah Warisan yang Harus Terus Bernafas

Sejarah Hanacaraka adalah kisah tentang adaptasi, ketahanan, dan kearifan. Dari gurun India hingga suburnya tanah Jawa, aksara ini telah menjadi saksi bisu pasang surutnya peradaban. Ia adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan leluhur, sebuah jendela yang menyingkap kekayaan intelektual dan spiritual bangsa.

Meskipun tantangan modernitas tak terelakkan, Hanacaraka bukanlah relik masa lalu yang hanya pantas disimpan di museum. Ia adalah warisan hidup yang berhak untuk terus bernafas, diajarkan, dan digunakan. Mari kita, sebagai generasi penerus, mengambil peran dalam menjaga lentera Hanacaraka tetap menyala, agar pesona dan kearifannya dapat terus dinikmati oleh anak cucu kita di masa depan. Belajar Hanacaraka bukan hanya belajar huruf, tetapi belajar tentang identitas, filosofi, dan keagungan budaya Nusantara.

>